Werbebeitrag/ Autor: Peter M. Crause

Wenn die Luft knapp wird

Morgens die Treppe hinauf – für viele Menschen eine Routine, die kaum bemerkbar ist. Für Maria, 62, wurde sie zur Qual. Früher hat sie es geschafft, den Kaffee noch auf dem Tablett zu balancieren, während sie die Stufen hinauf eilte. Heute bleibt sie nach wenigen Stufen stehen, die Hände auf den Knien, das Herz rast, die Lunge brennt, und jeder Atemzug fühlt sich zu kurz an. Ein leichtes Hüsteln am Morgen, das sie zunächst auf das Wetter schob, erwies sich als ernstes Warnsignal: COPD, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, besser bekannt als „c“. Das Heimtückische: COPD beginnt schleichend. Erst ist es nur ein morgendlicher Husten oder etwas Kurzatmigkeit beim Spazierengehen. Viele nehmen es nicht ernst, manche schieben es auf das Alter oder auf fehlende Fitness. So ergeht es Maria: Sie rauchte 30 Jahre, dachte, ihr Husten sei normal, und ignorierte die ersten Anzeichen. Erst als sie kaum noch Luft bekam, wurde die Diagnose gestellt – leider schon in einem fortgeschrittenen Stadium.

Raucherhusten oder ernstes Warnsignal?

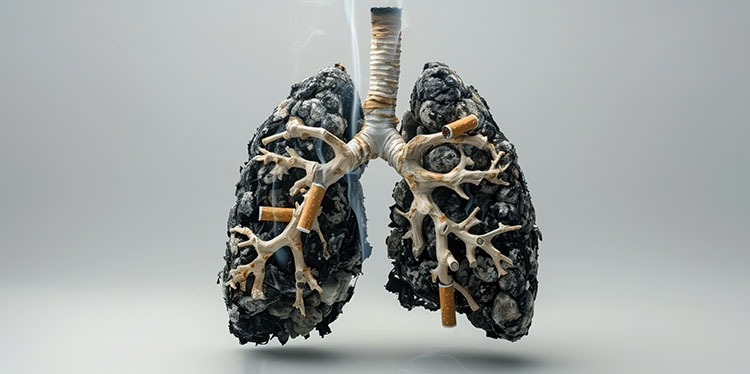

Rauchen ist der Hauptgrund für COPD. Tabakrauch zerstört die feinen Flimmerhärchen in den Bronchien, die eigentlich Schadstoffe abtransportieren. Bleibt der Schleim liegen, entzünden sich die Atemwege – der typische Raucherhusten entsteht. Doch COPD trifft auch Nichtraucher, etwa durch Feinstaub, Autoabgase oder berufliche Schadstoffe. COPD ist kein einheitliches Krankheitsbild. Manche Betroffene leiden vor allem unter Husten und Auswurf, andere unter einem Lungenemphysem, bei dem die Lungenbläschen zerstört werden. Früher sprach man von „Blue Bloater“ und „Pink Puffer“. Der „Blue Bloater“ war übergewichtig, hustete stark, hatte Schleim und oft bläuliche Lippen durch Sauerstoffmangel. Der „Pink Puffer“ war schlank, litt weniger unter Husten, dafür unter massiver Atemnot und einem aufgeblähten Brustkorb. Maria fühlte sich zwischen diesen Polen: Sie hustete morgens, war oft erschöpft, aber die Luftnot war das, was sie wirklich einschränkte. Die GOLD-Klassifikation hilft Ärztinnen und Ärzten, den Schweregrad einzuordnen. Sie reicht von milden Beschwerden bis zu schwerer Atemnot schon in Ruhe, wenn Alltagshandlungen wie Treppensteigen, Einkaufen oder Kochen zur Herausforderung werden.

Wie wird COPD festgestellt?

Die Diagnose beginnt mit dem Gespräch: Husten, Auswurf, Atemnot, Raucherstatus oder Umweltbelastungen sind entscheidende Hinweise. Beim Abhören lassen sich oft pfeifende oder rasselnde Geräusche erkennen. Der wichtigste Test ist die Spirometrie. Sie zeigt, wie viel Luft in einer Sekunde ausgeatmet werden kann. Doch das allein reicht nicht immer. Deshalb nutzen viele Ärzte die Bodyplethysmographie, die sogenannte Body-Box-Messung. Maria betrat die durchsichtige Kabine, atmete über ein Mundstück ein und aus. Während sie dies tat, registrierte das Gerät den Luftdruck in der Kabine und konnte so sehr genau messen, wie viel Luft in ihrer Lunge „gefangen“ blieb. Gerade beim Lungenemphysem ist das entscheidend, weil die Patienten zwar einatmen können, die Luft aber nicht vollständig ausatmen. Gleichzeitig misst die Body-Box den Atemwegswiderstand und hilft, COPD von Asthma zu unterscheiden. Ergänzend können Röntgen oder CT Hinweise auf ein Emphysem liefern, Blutanalysen zeigen, wie gut die Lunge Sauerstoff ins Blut bringt. Zusammen ergibt das ein präzises Bild über Verlauf und Schwere der Erkrankung.

Fazit: Die eigene Atmung nicht unterschätzen

Herz und Kreislauf stehen im Fokus der Vorsorge, die Lunge oft nicht. COPD zeigt, wie selbstverständlich wir das Atmen nehmen – bis es schwerfällt. Wer über Wochen hustet, regelmäßig Schleim abhustet oder schon bei kleinen Belastungen außer Atem gerät, sollte dies unbedingt ärztlich abklären lassen. Heilbar ist COPD zwar nicht, aber mit frühzeitiger Diagnose, Bewegung, Atemtraining und vor allem dem endgültigen Abschied von der Zigarette lässt sich viel erreichen. Maria konnte durch Therapie und Rauchstopp wieder kurze Spaziergänge genießen – wenn auch mit Pausen. Jede nicht gerauchte Zigarette bedeutet ein Stück mehr Luft – und oft auch ein Stück mehr Lebensqualität. In den folgenden Ausgaben lesen Sie, welche Formen der Therapie und Medikamente es gibt und was in Zukunft vielversprechend bei der Behandlung ist.